오늘 PF NPL 일 이야기를 하다가 카운터파티와 서로 다른 용어/기준으로 이야기 하고 있는 걸 발견했다.

오늘 이야기한 딜 내용상 양쪽 다 틀린건 아닌데, 그 중간에 있는 어떤 딜들은 서로 컴 오류를 일으킬 수 있을 것 같아서 정확하게 알고 표현하는게 필요할 것 같았다. (고정과 유의, 부실우려. 이 중간의 어떤 딜들)

바로 아래의 두개.

1. 기존의 은행(여신기관 전체를 의미)의 자산건전성 분류기준

즉, 기존의 정상, 요주의, 고정, 회수의문, 추정손실로 분류하는 기준

2. 금감원의 부동산PF 사업성평가 기준상

양호, 보통, 유의, 부실우려의 기준 말이다.

두개 기준에 따라 분류가 달라지면 금융기관의 충당금 적립율이 달라질텐데?

결론부터 이야기하면, 다르지 않다. (그럼 왜 말을 다르게 쓰는거야..)

사실 일반적인 여신 자산의 건전성 분류기준에 따르면 업권별로 충당금적립률이 다르기는 하다. (레인지를 가짐)

이것도 업권별로 정리해두면 딜 이야기를 할때 헷갈리지 않을 것.

여전사나 저축은행은

일반 여신의 경우에는 정상 1%, 요주의 10%, 고정 20%, 회수의문 55%, 추정손실 100%

PF대출의 경우에는 정상 2%, 요주의 10%, 고정 30%, 회수의문 75%, 추정손실 100%를 적립한다.

1. 기존의 일반적인 자산건전성 분류기준

은행, 여전업, 저축은행 및 각종 중앙회 등 업권별 근거법에 따른 모법규준에 따라 자산건전성분류기준이 존재한다.

먼저 가장 쉽게 찾을 수 있는 여전업계(캐피탈사)의 자산건전성 분류기준이다.

출처는 종합법령정보 - 여신전문금융업법 - 여신전문금융업 감독규정 - 별표1이다.

위에 첨부된 파일을 보면, 건전성 분류기준을 아주 상세하게, 줄글로 풀어놓아서, 일일이 정리를 해야 한다;;

2024년 5월에 나온 금감원의 부동산PF자산건정성 평가기준에 대한 것도 줄글로 풀어져 있어서;; 이거 오늘안에 다 정리할 수 있을까 싶긴하다.. ㅠ 이미 10시반인데. 흙.

일단 해보자.

| 채권(리스자산포함) | |||||

| 정상 | 요주의 | 고정 | 회수의문 | 추정손실 | |

| 개념 | 사후관리에 통상이상의 주의를 요하는 | 구체적인 회수조치나 관리방법을 강구할 필요가 있는 | 손실발생이 예상되나 손실액을 확정할 수 없는 | 회수불능이 확실시되어 손비처리가 불가피한 | |

| 금액 | 총채권액 | 총채권액 중 회수예상가액 | 총채권액 중 회수예상가 초과액 | 총채권액 중 회수예상가 초과액 | |

| 예시 | 1개월이상 3개월 미만 연체 | 3개월 이상 연체 | |||

| 기촉법에 따른 금융기관 공동관리 진행 기업 중(워크아웃) 기준금리 이상의 이자 수취중인 채권 |

워크아웃 회사, 에 대한 총채권중 회수예상가 이내 |

워크아웃 회사, 에 대한 총채권중 회수예상가 초과 |

|||

| <부실징후> -최근3년연속결손 -최근결산일 현재 완전 자본잠식 -최근1년매출액을 초과하는 금융기관차입금 -기업경영상 내분(상속) -3개월이상 조업중단 -기타 |

|||||

저축은행이나 새마을금고 등 중앙회의 건전성 분류기준도 유사한 맥락이다.

2. 금감원 발표 부동산PF 사업성평가

부동산PF도 금융기관 입장에서는 여신 자산이다.

그러니 당연히 매분기별로 자산 건전성 분류기준에 따라 취합한 자료를 관련부서에 제출을 한다.

이에 더해서 이제는 부동산PF라는 여신자산의 건전성을 평가해서, 건전성을 분류하라는게 금감원의 뜻이고, 여기에는 본PF자산뿐 아니라 브릿지론(기존에는 토지담보대출로 읽어주던), 그리고 개발사업과 관련된 각종 보증을 포함한다.

(2024년 6월 말 기준부터 매분기별로, 적용되는 업권은 금융위에서 관리하는 은행, 여전업(캐피탈사), 저축은행을 포함해서, 행안부에서 관리하던 새마을금고도 포함된다.)

저기 첫번째 토담대라고 표시된 부분은 브릿지론을 의미하는게 아니라, PF로 분류되지 않기 위해서 시설대(일반자금대출)로 취급한 사실상의 PF대출을 의미한다.

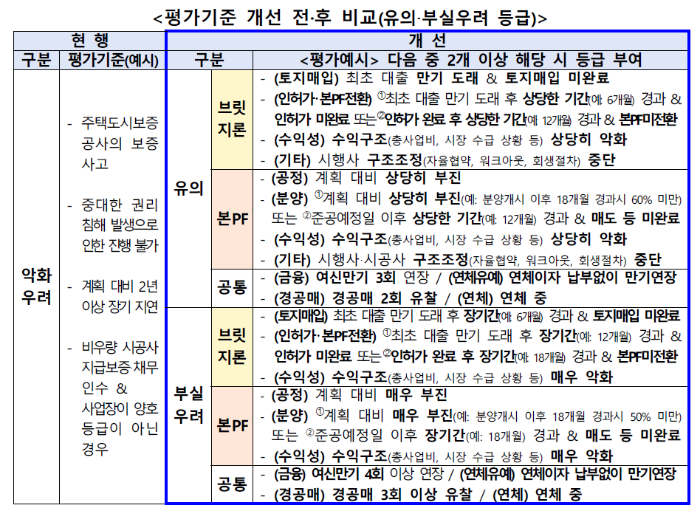

자, 사업성 평가등급은 어떻게 나뉘느냐, 아래와 같이 양호, 보통, 유의, 부실우려로 나뉜다.

기준을 만들면서 "사업성"이라는 평가항목에 대해 일정한 기간을 제시한 것도 있는데, 수익구조와 관련한 기준은 "상당히", 부실우려는 "매우"악화된 경우라고 한다.

사실 이런 기준은 무조건 칼같이 떨어지는게 마냥 좋은 것은 아니라는 게 개인적인 생각이다. 재량이나 운신의 폭이 필요하다는 의미가 아니라, 그 경계선에 있는 것들이 있어 정말 말그대로 "종합적으로 판단"해야 할 때가 정말로, 종종, 있기 때문이다.

3. 그러면 우리가 궁금한!

PF대출의 사업성에 따라 자산의 자산건선정 분류가 어떻게 매칭이 되느냐!

아까 위의 표를 그대로 가져와 보자!

| 자산 건전성 분류기준 | |||||

| 정상 | 요주의 | 고정 | 회수의문 | 추정손실 | |

| 개념 | 사후관리에 통상이상의 주의를 요하는 | 구체적인 회수조치나 관리방법을 강구할 필요가 있는 | 손실발생이 예상되나 손실액을 확정할 수 없는 | 회수불능이 확실시되어 손비처리가 불가피한 | |

| 금액 | 총채권액 | 총채권액 중 회수예상가액 | 총채권액 중 회수예상가 초과액 | 총채권액 중 회수예상가 초과액 | |

| 부동산PF 사업성 평가기준 | |||||

| 양호 | 보통 | 유의 | 부실우려 | (그냥 손실) | |

| 개념 | 사업성, 진행상황이 양호 | 일시적 애로사항이 있으나, 사업진행에 큰 차질이 없는 | 지속적 중대한 애로요인으로 사업진행에 상당한 차질 예상 | 지속적 중대한 애로요인으로 추가적인 사업진행곤란 | |

| (그러니 사후관리에 주의를 요해야겠지!) | 그러니, 구체적인 회수조치나 관리방법을 강후해야겠지? 또 사업진행에 차질이 예상되거나 진행이 곤란하면, 회수예상가 이내는 고정이고, 회수예상가 초과분은 회수의문으로 분류해 |

||||

요약하면 사업진행의 차질여부에 따라서만 고정 또는 회수의문으로 나누어 지는 것이고 나머지는 그대로 매칭이 된다!!

여기서 사실상의 문제는 한 사업안에서의 회수예상가와 회수예상가 초과분을 분리해서 정량화 한다는 것이 사업장별로 어렵다는 것이다.

예를들어 본PF사업장 중에서 분양이 부진한 지방사업장이 있다고 해보자,

그러면, 누구라도 기준을 세울 수 있겠지,

분양이 완료되고 중도금이 일정%이상 입금되어 계약해지가 어려운 경우라면, 본PF 약정에 따라 분양대금중 공사비 재원으로 쓸수 있는 비율에 따라 계산된 금액은 현재 입금되어 있지 않더라도(잔여 중도금 납부기한이 도래하지 않았어도) 회수예상가로 판단할 수 있을 것이고, 미분양분에 대한 분양대금중 본PF상환 비율을 적용한 금액은 회수의문으로 분류할 수 있겠지.

하지만 브릿지론을 생각해 보자,

고정으로 분류가능한 금액과 회수의문으로 쪼개어서 생각할 수 있겠는가, 사실상 쪼개는게 의미도 없기때문에 금감원 지적을 피하자고 전액 회수의문으로 넣어버리면 충당금을 어마하게 쌓아야 하기때문에, 취급한 영업부서는 망하는 것이다.

고정으로 분류되는 자산의 충당금 적립률은 20%부터 다양하지만,

회수의문의 충당금 적립액은 일괄적으로 업권공통 75%이다.

한 금융기관이 브릿지론 500억 모으는데, 100억 신디로 참여했다고 치자, 그러면 회사가 75억이나 충당금, 쌩돈을 마련해야 하는 것이다.

증자로 해결한다고? 요새 어디가서 자본금 구해보시라. 돈 구하기 진짜 어렵다... 75억?

75억이면 다른 거 할 수 있는게 얼마나 많은데..

와. 지금 시각 11:55분! 오늘 블로그 포스팅 세이프! ㅎㅎㅎ

'부동산금융실무' 카테고리의 다른 글

| 부동산금융실무_대체투자 리스크관리_부동산PF사업성평가_등급별 세부기준(2/2) (6) | 2024.10.12 |

|---|---|

| 부동산금융실무_자산운용사_대체투자 리스크관리 모범규준 개정_부동산 PF 사업장별 사업성 평가기준 (1/2) (6) | 2024.10.11 |

| 부동산금융실무_NPL_시장플레이어는 누구누구? 근황토크 (9) | 2024.10.08 |

| 부동산금융실무_자산운용사의 OEM펀드와 선관방어, 그리고 수익자총회 (8) | 2024.10.05 |

| 부동산금융실무_NPL_부실채권 투자 전략 방향, 핵심이 뭐지? (4) | 2024.09.23 |