다음번 독서모임 주제책이다.

생각보다 책이 두껍고, 앞부분은 잘 안넘어가나기에. 일찍 시작했는데, 생각보다 빨리 끝났다.

아이패드에서 게임을 삭제하고, 새벽 공복 보이차를 마실때 책을 보기 시작했더니. 이렇게나 많은 시간이 난다;;

새해부터 반성?.. 아냐, 이제부터 또 잘 하면 되지 뭐.

제목에서 보듯이 중국, 일본, 한국 순으로 3국의 다관(주자 포함)에 대해서 이야기하는 책이다.

(중국은 차호, 일본은 규스, 한국은 다관)

중국의 차문화에 대해서는 "중화"에 매몰되지 않으려고 노력한 것 처럼 보이고,

일본의 차문화도 천년이 넘는다는데, 연구가 부족하신건지, 연구할 것이 없는 것인지 분량이 좀 적고,

한국의 차문화는 거의 절멸하다해서 그런건지. 일부 도자 작가들의 이야기가 너무 감성적으로 읽혔다.

그래도 나에게는 새로운 정보들이 있어서. 좋았다.

독후감은 일본 / 한국으로 아티클 하나, 중국으로 아티클2 이렇게 정리할 요량이다.

1. 일본 : 일본의 규스, 모방에서 찾아낸 창조의 문

|  |

[ 키워드 ]

#말차 차선, #사무라이의 검을 형상화화한 손잡이를 가진규스, #모쿠베이

[ 내게 가장 재밋게 다가온 정보 혹은 썰 ]

- 일본의 차문화가 사무라이의 교화? 목적으로 시작되었다는 것

- 말차를 만드는 차선을 검을 다루는 것 처럼(검법처럼) 각자 다른 풍으로 차를 만들었다는 것 (차실에서는 무기휴대금지)

- 막부시대에는 화려한 차회를 여는 무사들이 많았고, 절도 넘치고(할복자살같은 이미지) 도/정의를 중시할 것만 같은 사무라이들이 사실은 제 이름도 제대로 쓰지못하는 무식자로 시작했고, 이후에는 적을 검술로 평정하는게 아니라 차회에서 차에 독을 타서 먹이는 식으로 정적을 제거하는 권모술수가 더 팽배했다는 거.

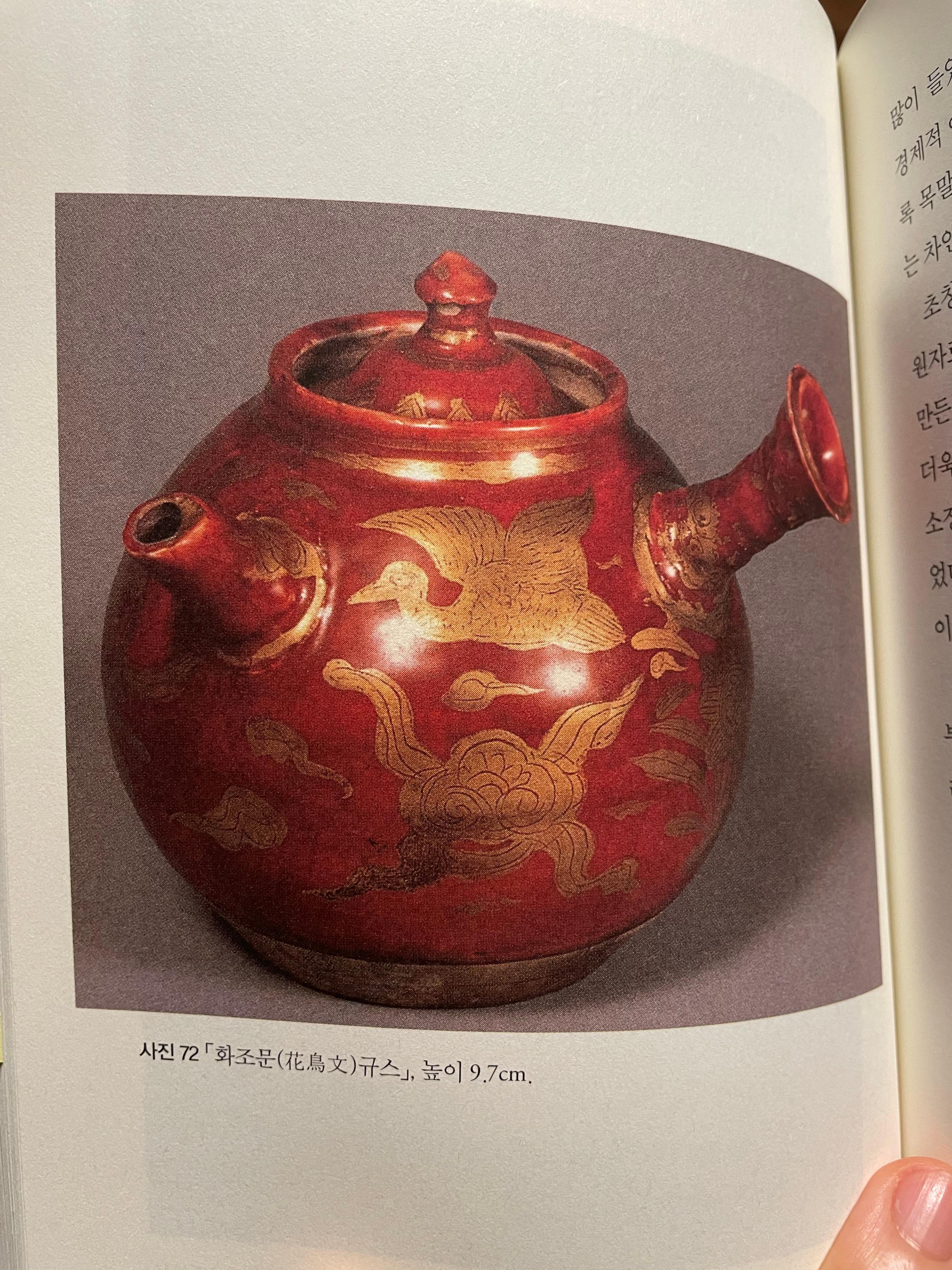

- 일본의 차문화도 결국 중국에서 들여온 것인데, 그걸 발전시켜서 사무라이의 검을 형상화 한듯한 손잡이를 가진 규스를 만들어낸 것! 우리가 흔히보는(당근에도 많이 올라오는) 자루 손잡이가 달린 그 다관. 그게 일본풍의 규스라고.

[ 밑줄친 문장들 ]

191. 사무라이는 일본 중세의 토지제도인 장원제도의 부산물이다. 영주는 토지를 수호하고 소작인들로부터 조세를 징수하기위해 복종심이 강한 건달들을 필요로 했다. 대게 가난하고 무식한 건달들은 최소한의 대우만으로도 영주에게 충성을 맹세했다. 지주는 재산권 수호와 토지확장을 위해 사무라이들을 늘리고 조직화할 필요가 있었다. 사찰도 재산권 수호를 위해 사무라이가 필요했다 (중략) 사무라이의 숫자가 늘어나가 무사단이 생겨났고 (중략) 권력투쟁에서 밀려나서 중앙에서 지방으로 쫓겨나게 된 쪽은 그 지방의 호족, 사찰, 신사 등지에서 자생해온 사무라이들을 모아 세력화했는데. 그것이 무사단이다. 지방 호족이 거느린 무사단은 지방과 지방사이의 세력다툼을 주도했고, 지방세력은 천황체제를 수호하려는 중앙세력과 끊임없이 투쟁을 일삼았다. (중략) 중앙권력을 차지한 쪽이 보복을 근절할 목적으로 특별한 정치체계를 확립했는데 그것이 이른바 막부였다. 막부의 최고 권력자를 쇼군이라고 하고, 지방 무사단의 대표를 다이묘라고 부르게 되었다. 쇼군의 정치권력을 유지하면서 교토의 천황정권을 견제하고 (*천왕은 신적인 상징적인 존재로 기능, 실권은 쇼군이 가지는) 막부체제를 무사정권이라 불렀다. 이때부터 일본은 한 국가에 두개의 정권이 공존하게 되었고 (중략) 교토의 천황정권이 펴는 문화를 공가문화, 박부정권이 펴는 문화를 무가문화라 부른다.

195. 무가문화는 막부정권이 공가문화에 대항하기 위하여 뒤늦게 계획적으로 만들어낸 것이다. 교토문화의 오랜 정통성을 극복하고, 무사들의 무식하고 조악하며 살벌한 모습을 바꾸기 위해 매우 진지한 노력으로 일구어낸 문화이다. 무사들은 대개 자기 이름도 쓸 줄 모를 만큼 무지했으므로, 지식이 풍부한 승려들을 포섭하여 계획을 세워나갔다. 경전도 중요하지만 참선의 중요성을 더 강조하는 승려들이 무사들 쪽으로 합류했다.

197. 선종사원에서 참선하는 승려들은 차마시는 일을 매우 중요하게 여겼다. 그들을 송나라에서 수입해온 고급 말차를 청자나 백자 다완에 담아 마셨다. 이런 선승과 친밀하게 지내는 쇼군이나 상급무사도 차츰 차마시는 일에 관심을 보였다. 그리하여 몇몇 상급 무사들 사이에는 세속에 선종 사찰을 모방한 쇼인즈쿠리라는 이름의 건물을 짓고 그 안에서 차를 마시는 유행이 생겨났다. 한번 맛을 들이자 빠르게 차에 몰입했고 이는 곧 짧은 시간에 일본 전역의 무사들에게로 퍼져나갔다.

200. 전국시대에는 지루한 국내전쟁으로 인한 염증과 배반, 낡고 부패한 권위를 부정하는 하극상 풍도의 유행, 무엇보다 상급무사들의 부패와 방종이 문제였다. (중국, 조선과의) 무역을 독점했던 막부의 권한이 차츰 지방 다이묘의 손으로 옮겨가면서 무사들의 세계가 근본적으로 분열하기 시작했다. 분열은 대세였다. 분열과정에서 권모술수와 재력을 갖춘 자들이 새로운 세력자로 떠올랐다. 이들은 차회를 이용하여 정적을 제거하는 방법을 썼다. 찻잔에 독을 타서 정적을 제거하는 수법이다. (중략) 이 무서운 풍도는 좀처럼 그치치 않았다. (중략)무사들이 칼이 아닌 차와 간교한 술수로 정적을 제거하고 권력을 장악해나가자, 차문화를 혁신해야 한다는 소리가 커졌다.

206. 먼저 이제껏 써오던 작은 다완을 과감하게 버리고 매우 큰 사발을 다완으로 썼다. 조선에서 구해온 것인데, (중략) 오다 노부나가는 차회를 열고 손님 10여명을 초대했다. 차실에서 손님이 보는 바로 앞에서 자신이 손수 차를 탔다. 두손으로 받쳐들고 본인이 먼저 차를 한 모금 마셔보았다. 독을 타지않았음을 증명해 보인 셈이다. 그런 다음 그 사발을 왼편에 앉은 사람에게 념겨 한 모금 마시게 한뒤, 다시 그 왼편 사람에게로 넘기기를 계속하여 맨마지막 사람까지 오자 차가 끝났다. 한 그릇의 차로 여러명이 나누어 마시는 이른바 고이차의 역사는 그렇게 시작되었다. 그때 사용된 사발이 조선에서 구해간 이도다완이라 불린 그릇이다. (이때까지도 사실 말차도(가루차를 다완에 넣고 물을 부어 차선으로 저어 거품을 일으켜 마시는 차법))

*말차법이 묵시적으로 강요하는 엄숙함, 자세의 경직성, 격식의 구속과 육체적 고통, 차 맛이나 향기보다 차실의 분위기를 더 중요하게 여겨야 하는 일등이 반복..

*17세기부터 명나라에 유학한 승려들이 전차문화를 배웠고, 귀국하면서 잎차와 차호 등 중국의 차도구를 가져와 에도막부의 지배계층인사들에게 신문물로 소개했다. (중략) 고요하고 한가로웠다. 마주앉은 사람과 편안하게 대화도 나누고, 찻잔이 비면 또 따라주고, 차호에 물이 다하면 또 끓여 붓고, 차가 싱거워 지면 차를 더 넣으면 되는 전차법은 경험할 수록 재미있고 마음을 편케해주며, 무엇보다 즐길 수 있어서 좋았다. 차에 대한 생각도 달라졌다. 잎차는 색깔, 향기, 맛에 있어서 결코 덩어리차나 가루차에 뒤지지 않았다. 그리고 편리하고 익히기가 쉬웠다.

226. 새로운 형식, 규스의 탄생 : 모쿠베이

모쿠베이가 동양 도자사에 기여한 공로를 말할때도 빠뜨릴수 없는 것이 규스라는 형식을 창안해 냈다는 사실이다.

잎차를 달이거나 우려내는 도구는 17세기 이후 일본 문인들의 가장 큰 소망이었다. (중략) 인문주의자 들은 무사들이 만든 문화를 극복하기를 갈망했다. 이 염원은 시간이 지나면서 조금씩 창조까지를 꿈꾸게 되었다. (중략) 가장 큰 특성은 손잡이였다. 모쿠베이가 가장 고심한 부분은 손잡이의 형식이었다. 고리모양 손잡이의 형식을 바꾸지 않으면 아무리 기교를 부린다해도 중국 차호의 복제품이라는 범주를 벗어날 수 없다고 결론을 내렸다.

(중략)

아무리 무가문화의 상징적 존재인 말차도에서 비롯된 폐혜들을 극복하려 한다지만, 다도 자체를 부정할 수 없는 것이며, 무가문화의 다도가 있었기 때문에 새로운 차문화를 창안하려는~ (중략) 모쿠베이는 차선의 대나무 마디가 있는 손잡이 부분을 차호 몸통 어느 자리에 꽂아 넣은 것 처럼 붙여 옆손잡이를 만들면 어떨까 생각했다. 여러 차례의 실험을 거치면서 부리와 직각이 되도록 손잡이를 붙이고, 쓰기 편리하도록 손잡이 기울기를 조절했다.

** (이걸 저자가 어떻게 알지? 무슨 기록이나 근거가 있나? 나도 이 부분이 가장 이상하다 생각했는데.. 차라리 무가문화를 선명하게 승화시킨 형식이라는 설명이 더 잘 들어맞지 않나 싶은데..)

2. 한국 : 현대에 되살아 나는 현대의 다관

[ 키워드 ]

#누구나 널리즐긴 고려의 차문화, # 20세기 일제시대, 해방, 전쟁을 치르는 동안 한국의 차문화는 사실상 소멸,

[ 내게 가장 재밋게 다가온 정보 혹은 썰 ]

-고려시대에는 누구나 차를 즐겼고, 야외에서 차를 마시는 풍류차의 시대 (여윽시 고려! 고려의 차문화에 대한 이야기를 읽어보는 것도 좋을 듯)

- 1960년대 일본에 공급한 찻그릇을 한국에 주문한 것으로 한국의 다관이 만들어지고 한국의 차문화도 다시 시작 (그래서 한국 다관들이 규스의 모양을 하고 있는 것)

-일본은 6.25전쟁때 한국에 전쟁물자를 공급하는 걸로 전후 경제 성장을 이루었고, 1965년 동경올림픽을 유치. 그래서 세계에 평화우호적인 모습을 보여주는 계획의 일환으로 모든 일본인이 다도를 배워 세계인의 뇌리에 다도의 오묘하고 고요한 아름다움을 심어주고자 한 것. 이렇게 차도구의 수요가 늘어나니, 저렴하게 조달할 수 있는 한국에 다관을 주문하기 시작한 것.

- 나는 소박한 분청보다, 단정하게 절제된 귀족적인 다관이 좋긴하던데. 백자나 청자같은.

한국의 차문화와 다관에 대한 이야기부분은 별로 밑줄친 문장도 없었고, 내가 궁금하던 정보들도 별로 없었다.

다관을 만드는 기법들에 대한 정보는 사실, 아직 별로 궁금하지가 않다. 나는 소비자이니까.

마음에 쏙 들어서 손이 자주 가는 주전자를 고르기만 하면 될 일이기 때문이다.

오늘 블로그는 여기서 마무리하고!

내일은 중국편 이야기 해봅시다

오늘도 오블완!

'책' 카테고리의 다른 글

| 책책책_5_다관에 담긴 한중일의 차(茶)문화사_(3/3)_중국편 (0) | 2025.01.11 |

|---|---|

| 책책책_5_다관에 담긴 한중일의 차(茶)문화사_(2/3)_중국_자사호 스토리 (0) | 2025.01.10 |

| 책책책_4_ The Fed takes on Trump (2/2)_2% 목표물가제 (2) | 2025.01.05 |

| 책책책_4_The Fed takes on Trump 1/2 (feat. 트레바리) (3) | 2025.01.01 |

| 책책책_3_캐릭터 생존 전략 34_(2/2)_브랜드, 플랫폼, 라이선싱 (4) | 2024.12.26 |